2018年,于雲天赴北極進行採訪拍攝。

“冥冥之中可能有某種暗示,我這一生應該是要雲遊于天地間的”。因為自己的名字,于雲天一直覺得自己與民航有著與生俱來的緣分。這種緣分讓他拿著相機走遍祖國的山山水水,在光影交錯中捕捉世間萬物的精彩,探尋人們的心靈頓悟。“這是一個艱辛的創作過程,也是一個獨享生命歡樂的過程。但如果沒有民航,這一切都無從談起。因此,這個過程讓我對民航充滿了感恩。”于雲天説。

年輕時投入,想幹的事總能幹成

在成為一名職業攝影師之前,于雲天曾經拍過電影。1976年,正在華北油田宣傳部工作的于雲天帶著一部甘光16毫米電影攝影機奔赴油田會戰前線,完成了一部反映32111鑽井隊成功處置井噴事故的專題紀錄片。在這部紀錄片中,編導、拍攝、剪輯、錄音等工作都由他一個人完成。在拍攝電影之前,于雲天的志向是成為一名畫家,曾經跟著美術啟萌老師一起創作毛主席巨型雕塑。那時他的父母送給了他一部國産的上海582照相機,主要用途是為繪畫收集素材。

而這些都在1982年發生改變。當年底,于雲天從中央美術學院調入民航局工作。“在最開始進入民航的時候還不是專職攝影,而是在民航局運輸司下轄的廣告室,主要負責航班時刻表的設計製作,還有就是參與拍攝民航掛曆”。

在那個年代,掛曆作為百姓的基本生活用品,家家必備,而民航掛曆又以空姐的靚麗造型和飛機的現代感備受歡迎。

“為了保證拍攝、製作的水準,我們那時都是在飛機客艙裏拍攝的,效果非常棒。但有時條件不具備,我們就只能自己畫飛機。”于雲天回憶起當時的情形。得益於紮實的美術功底,他曾經用3天時間在攝影棚裏畫了一張巨幅飛機客艙內景作為拍攝背景,客艙裏的設施、佈局、光線都是以寫實的手法進行逼真的描摹,在拍攝時通過相機的控制使背景虛化。而讓他非常得意的是,“照片沖洗出來以後,大家都以為是在客艙裏拍的”。

“其實不論是繪畫、電影還是攝影,年輕時你只要投入地去幹一件事情,最後總能幹成。”于雲天説,“1983年我調入《中國民航》雜誌任攝影記者,一方面負責民航業採訪;另一方面,根據雜誌的定位和要求,完成風光、民俗的拍攝。由於策劃、拍攝、寫作我一個人就能完成,有更多的機會去各地採訪。”

“光桿司令”的雄心

1992年春夏之交,于雲天被任命為《中國民航》雜誌主編。“1989年雜誌因故停刊,1992年接到新聞出版署通知,説如果再不復刊的話,雜誌刊號就要被登出了。所以決定復刊,並由我來承包接管。”于雲天説。

然而,當時除了上級單位的一紙任命外,其他什麼都沒有。投資商、印刷廠、辦公地點都需要于雲天或通過別人牽線搭橋,或自己到府用雜誌廣告去交換。“其實這些都不算什麼。作為主編,最重要的還是希望雜誌被讀者認可”。于雲天坦言,接手之初方方面面的壓力都很大,但最讓他看重的是如何在內容方面下功夫,使雜誌成為一份豐富的文化藝術大餐。於是,散文類專欄請來了作家馮驥才,藝術類請來了中央美術學院教授邵大箴主持《美的巡禮》欄目,圖片攝影請來了攝影家朱憲民、嚴鐘義,雜誌設計請來了著名的設計師邵新。1993年第一期《中國民航》開設了《航拍》專欄,首期發表的是嚴鐘義拍攝的一組照片,而專欄欄頭“俯瞰大地”4個字則是由當代版畫名家、于雲天的愛人趙曉沫題寫。

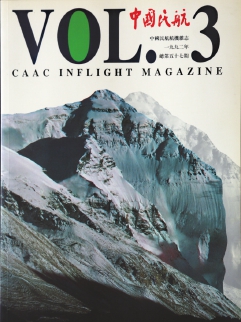

沒錢沒地兒也沒人,“光桿司令”于雲天拳打腳踢,用了3個多月的時間完成了《中國民航》的復刊工作,所有稿件都由他到府去約。復刊後第一期雜誌的版權頁上,“主編”和“本期責任編輯”兩項後面的署名都是于雲天。雜誌封面他選用了自己在1989年拍攝的珠穆朗瑪峰的照片,雄偉、磅薄,也契合了他的雄心:“我是個完美主義者,在雜誌的內容和設計上都要求自己做到最好。”

其實,“做到最好”不僅是做雜誌、拍照片,在各種事情上都是如此。1996年,應江西美術出版社邀約,他開始撰寫《我思故我行——于雲天高山峽谷拍攝記》一書,前後用了近5年時間才完成初稿,而書在2002年出版後竟然脫銷。2010年,中國民族攝影藝術出版社再次出版該書,又是脫銷。“今年,郵電出版社打算出第三版,加上我近幾年在南極、北極採訪拍攝的經歷,以及對攝影藝術一些新的思考和感悟。”對於第三版《我思故我行》,于雲天充滿了信心。

從《九歌》到《方舟》

1985年,于雲天搭乘波音707飛機到拉薩參加活動。雖然只是當天往返,但在飛機上俯視青藏高原的雪域群峰時,他的西藏情結再也無法割捨。

第二年,他就獲得了去阿裏採訪的機會。“現在從北京去阿裏坐飛機很快就能到達,但那時候可沒這麼方便,要先到烏魯木齊,再到葉城(葉爾羌),然後坐車到獅泉河(阿裏行署駐地),路上需要一週左右的時間。”于雲天回憶起第一次進入阿裏採訪時的情形仍然激動不已。其實,當時除了交通不便外,還有通信不便,于雲天每次向單位彙報工作都只能通過電報,而這些不便讓他在阿裏投入地採訪了兩個多月。此後的幾年,西藏一直是他拍攝的重點。“那段時間算是我創作上的一個小高峰,大部分時間都是往西部跑。依託民航的便利性,僅西藏就去了好幾回”。不懈的努力在1989年獲得了回報,當年他的組照作品《九歌》獲得了首屆中國攝影藝術金像獎。

“攝影是一種記錄,但記錄的過程也具備藝術價值,可以用藝術的手法進行創作”。1986年,他來到珠海直升機公司進行採訪,被告知附近正在進行直升機吊裝高壓線塔作業,於是迅速趕了過去。時值正午,于雲天在現場進行了簡單的觀察之後,乙太陽為背景,用剪影的手法來表現,最終無論是新聞要素還是作品的力度都得到了完美的呈現。

1994年,于雲天從《中國民航》雜誌主編崗位上卸任之後,集中精力在攝影領域進行更深入的探索。2006年,他與一些志同道合的友人出了一本小冊子《風光一把》,在序言中他給自己提出了新的課題:“‘風光之後的風光’將呈現出怎樣的變數和格局”,並開始思考如何轉型和突破。2010年,他的轉型代表作《方舟》問世。“在拍攝時我想到了《聖經》裏的諾亞方舟,那是一種隱喻,是一種對西方哲學的體現,但在形式上仍然是對東方‘禪’的靜氣的把握”。于雲天希望在自己的作品中展現對東西方文化碰撞與交融的思考。

“我曾在很小的時候拜師學畫,後來去中央美術學院工作是想重拾畫筆。只是沒有想到,從1982年進入民航直到今天,攝影竟成了一生的歸宿。不過,在那個年代,坐著飛機、拿著相機去拍攝,這種誘惑誰又能抵擋呢?”年輕時的于雲天奔跑在路上;而現在,年近古稀的于雲天依然在奔跑。“從2017年底到現在,我的飛行里程是38萬多公里,平均每隔三四天就要坐一次飛機。雲天之上,看來是我這輩子命中註定的了。”説罷,于雲天縱聲長笑。(《中國民航報》、中國民航網 記者嚴寬、張哈斯巴根)

于雲天

1950年,出生於山東泰安。

1983年,任《中國民航》雜誌記者。

1989年,作品《九歌》榮獲首屆中國攝影藝術金像獎。

1992年,任《中國民航》雜誌主編。

1997年,應美國亞洲藝術協調議會、丹佛市阿瓦達藝術中心邀請舉辦“美麗中國”個人攝影作品展,在斯坦福大學舉辦“走過西藏”攝影講座,被 評 為尼 康 NIKON——Wetaketheworlds greatest picture國際知名攝影家。

1998年,應邀訪問古巴,同年舉辦“古巴行”攝影展。

1999年,在美國休斯頓自然歷史博物館舉辦“美麗中國”攝影展,入選英國康橋《世界名人錄》、美國攝影協會《世界名人錄》。

2001年,出版專著《我思故我行——于雲天高山峽谷拍攝記》。

2002年,出版《共有的家園》攝影畫冊。

2003年,在奧地利維也納總理府、維也納大學舉辦“美麗中國”攝影展。

2010年,《我思故我行——于雲天高山峽谷拍攝記》再版,被評為2010年度“中國最美的書”;2011年被選送赴德國萊比錫圖書展代表中國參加“世界最美的書”評選。

2013年至今,任中國攝影著作權協會副主席。

2018年,由浙江攝影出版社出版的《中國攝影藝術家于雲天》畫冊出版。

1983年11月,于雲天到湖北沙市採訪中國民航第十五飛行大隊。當時,中國民航正逐步脫離軍隊建制。圖片上飛行員的服裝還是空軍的皮夾克,但帽徽已改成中國民航的徽章了。

1986年,于雲天在珠海直升機公司採訪時拍攝的直升機吊裝高壓線塔作業。

1992年《中國民航》雜誌復刊,復刊後的第一期封面是于雲天拍攝的珠穆朗瑪峰的照片。

2010年,于雲天的轉型之作《方舟》問世。他希望通過自己的作品來展現對東西方文化碰撞與交融的思考。