中國民用航空總局令

第57號

《中國民用航空儀錶著陸系統Ⅱ類運作規定》已經1996年10月16日中國民用航空總局局務會議通過,現予公佈,自公佈之日起施行。

局長 陳光毅

一九九六年十月十六日

第一章 總 則

第一條 為了保障民用航空儀錶著陸系統Ⅱ類運作安全和有秩序地實施,制定本規定。

第二條 本規定適用於民用機場實施的儀錶著陸系統Ⅱ類運作(以下簡稱Ⅱ類運作)。

第三條 凡從事民用航空活動的單位均應依據本規定制訂Ⅱ類運作實施細則和工作程式。

第四條 本規定中下列用語的含義為:

(一)精密進近:使用儀錶著陸系統(ILS)、微波著陸系統(MLS)或精密進近雷達(PAR)提供方位和下滑引導的儀錶進近。

(二)非精密進近:使用全向信標臺(VOR)、導航臺(NDB)或航向臺(LLZ,或ILS下滑臺不工作)等地面導航設施,只提供方位引導,不具備下滑引導的儀錶進近。

(三)機場運作最低標準:機場適用於起飛或著陸的限制,對於起飛,用能見度(VIS)或跑道視程(RVR)表示,如果需要應包括雲高;對於精密進近著陸,用能見度(VIS)或/和跑道視程(RVR)和決斷高(DH)表示;對於非精密進近著陸,用能見度(VIS)、最低下降高(MDH)和雲高表示。

(四)超障高(OCH):以跑道入口的標高平面為測算高的基準,按照適當的超障準則確定的最低高。

(五)決斷高(DH):在精密進近中,以跑道入口的標高平面為基準規定的高,航空器下降至這個高,如果不能取得繼續進近所需的目視參考,必須開始復飛。

(六)能見度(VIS):白天能看到和辨別出明顯的不發光物體或晚上能看到明顯的發光物體的距離。

(七)跑道視程(RVR):航空器在跑道中線上,駕駛員能看到跑道道面標誌或跑道邊燈或中線燈的最大距離。

(八)精密進近和著陸運作類別

Ⅰ類(CATI)運作:決斷高不低於60米(200英尺),能見度不小于800米或跑道視程不小于550米的精密進近和著陸。

Ⅱ類(CATⅡ)運作:決斷高低於60米(200英尺),但不低於30米(100英尺),跑道視程不小于350米的精密進近和著陸。

ⅢA類(CATⅢA)運作:決斷高低於30米(100英尺),或無決斷高,跑道視程不小于200米的精密進近和著陸。

ⅢB類(CATⅢB)運作:決斷高低於30米(100英尺),或無決斷高,跑道視程小于200米,但不小于50米的精密進近和著陸。

ⅢC類(CATⅢC)運作:無決斷高和無跑道視程的精密進近和著陸。

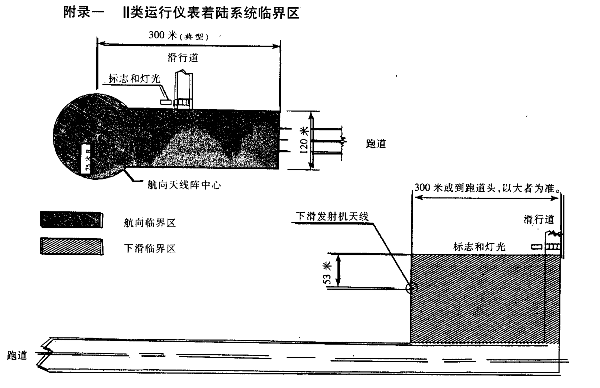

(九)ILS臨界區:在航向信標和下滑信標附近一個規定的區域,在ILS運作過程中車輛、航空器不得進入該區域,以防止其對ILS空間信號造成不能接受的干擾。

(十)ILS敏感區:是臨界區延伸的一個區域,在ILS運作過程中車輛、航空器的停放和活動都必須受到管制,以防止可能對ILS空間信號的干擾。

(十一)無障礙區(OFZ):由內進近面、內過渡面、中止著陸面和部分升降帶所包圍的空間,在這個空間內,除少量規定的項目外,沒有任何固定的障礙物穿透。

(十二)機場機動區:機場用於航空器起飛、著陸和滑行的區域,不包括停機坪。

(十三)機場活動區:機場用於航空器起飛、著陸和滑行的區域,包括機動區和停機坪。

(十四)機場控制區:根據安全需要,在機場內劃定的人員、車輛進入受到限制的區域。

(十五)排燈:緊密地排在一條橫線上的三個或三個以上的航空地面燈。

(十六)燈的失效:當由於某些原因,光束偏離規定的垂直或水準方向或平均光強低於規定的新燈平均光強的50%時,該燈即為失效。

(十七)燈光系統的可靠性:指全部裝置在規定的允許誤差範圍內運作,並且該系統維持在可用狀態的概率。

(十八)標誌:為了顯示航行資訊設置在機場活動區道面的一個或一組符號。

(十九)易折性:物體保持其結構的整體性和剛度直至一個要求的最大荷載,而在受到更大荷載衝擊時就會破損、扭曲、彎曲,使對飛機的危害減至最小的特性。

第二章 營運人

第一節 申請與批准

第五條 計劃實施Ⅱ類運作的營運人必須按規定的程式和方式向民航地區管理局提出申請,經民航地區管理局按本規定的標準審核合格後,報民航總局批准。營運人在取得民航總局的批准後,方可實施Ⅱ類運作。

在實施Ⅱ類運作的過程中,營運人必須持續符合本規定的要求。否則,可視情況取消對其Ⅱ類運作的批准。

第六條 營運人在申請Ⅱ類運作時應當提交下列文件:

(一)Ⅱ類運作準備工作概況;

(二)飛行機組訓練和檢查情況;

(三)航空器設備檢查和維修工作情況;

(四)制定的各項文件目錄和副本;

(五)Ⅱ類試運作的情況,包括發現的問題和採取的措施;

(六)擬實施Ⅱ類運作的國內外機場跑道目錄和擬用的起飛著陸最低標準;

(七)民航總局要求的其他文件。

第七條 申請Ⅱ類運作的營運人必須符合下列條件:

(一)按本章第二節的要求對參與Ⅱ類運作的航空器進行了審定,建立了Ⅱ類運作的維修制度;

(二)按本章第三節的要求建立了飛行人員Ⅱ類運作訓練管理制度,已有飛行機組完成了Ⅱ類運作訓練,並經檢查合格;

(三)按本章第四節的要求制定了Ⅱ類運作程式和安全措施及其他必要文件,並獲得批准;

(四)經過試運作,證明其飛行機組的訓練和技術、規定的程式和安全措施是符合要求的,能保證飛行安全。

第八條 初始批准營運人Ⅱ類運作時,只批准其按決斷高45米/RVR500米的標準進近著陸。

在初始批准後6個月內,無論天氣是否低於Ⅰ類運作標準,營運每人平均應盡可能使用Ⅱ類運作機載設備、按Ⅱ類運作程式練習進近和著陸,以積累Ⅱ類運作經驗,保持系統的持續性能和可靠性。

在營運人實施Ⅱ類運作期間,民航總局和民航地區管理局將派人對其Ⅱ類運作的安全可靠性進行檢查,以確定其能否繼續使用該標準,或降低標準至決斷高30米/RVR350米進近著陸。

第九條 按照民航總局關於機場運作最低標準的制訂與實施規定,已獲准執行決斷高30米/RVR350米進近著陸的營運人對執行Ⅱ類運作任務的機組,應根據使用的機型、機載設備、機組技術和經驗的不同情況,確定機組能執行的最低起飛和著陸標準,該標準不得低於Ⅱ類運作機場的最低起飛和著陸標準。

第十條 外國航空器已由註冊國政府批准實施Ⅱ類運作的,經民航總局對其資格核準後,可以在中國開放的Ⅱ類運作機場實施Ⅱ類運作。

第二節 航空器

第十一條 實施Ⅱ類運作的航空器必須符合下列條件:

(一)具有相應的有效適航證;

(二)其型號設計(包括改裝、加裝)經過民航總局的審查,機載設備及其安裝經過驗證符合儀錶飛行規則(IFR)Ⅱ類運作的有關要求,並寫入經批准的航空器《飛行手冊》的有關章節;

(三)航空器及其維護方案符合本節規定,並得到民航總局的批准。

第十二條 航空器必須至少裝有下列儀錶和設備:

(一)儀錶故障警告系統。申請人必須制定機組程式和職責分工,以便能立即發現基本儀錶和設備的故障;

(二)雙套ILS和下滑道接收機;

(三)一套有雙螢幕的飛行指引儀(基本的下滑道資訊應顯示在同一儀錶上)和一套自動進近耦合器(或軸分離型進近耦合器),或者雙套獨立的飛行指引系統。對於雙發螺旋槳飛機,最低要求為單套飛行指引儀(基本的下滑道資訊應顯示在同一儀錶上)或單套自動進近耦合器(或軸分離型進近耦合器);

(四)識別決斷高的設備。識別決斷高的設備是指無線電高度表和內指點標接收機;

(五)復飛姿態指引設備。復飛姿態指引設備可以是帶有定標俯仰標線的姿態陀螺儀,也可以是飛行指引儀俯仰指令,或經計算的俯仰指令;

(六)自動油門系統。使用雙套飛行指引儀運作的所有渦輪噴氣航空器都需要自動油門系統。申請人不能證明使用軸分離型進近耦合器的航空器能顯著減小飛行人員的工作負荷的,該航空器還應當裝有自動油門系統;

(七)排雨設備。

第十三條 機載導航、儀錶和飛行操縱設備及其安裝,必須符合中國民用航空規章的有關要求和民航總局認可的標準。

第十四條 航空器機載設備及其安裝的Ⅱ類運作的型號驗證必須按民航總局批准的方法進行。

第十五條 營運人必須建立符合民航總局要求的維護方案,以保證機載電子設備處於評估時所驗證的性能和可靠性水準。對其中與Ⅱ類運作有關的維修工作所進行的任何修改,應報民航總局認可。

第十六條 航空器Ⅱ類運作系統經批准後,營運人應當在該系統獲准後的第一年內,每月向民航總局提供下列情況:

(一)按機型記錄使用Ⅱ類運作系統機載設備實際或模擬的Ⅱ類運作進近成功的總次數;

(二)按機場和航空器登記號記錄的不成功的進近總次數及其理由。所報內容應當按機載設備故障、地面設備故障、空中交通管制指令放棄進近等分類;

(三)經批准的Ⅱ類運作的機載設備的總拆換次數。

第十七條 航空器Ⅱ類運作系統獲准一年後,營運人必須在每年的九月三十日前向民航總局報告第十六條所要求的情況。

第十八條 營運人必須建立符合民航總局要求的Ⅱ類運作機載系統和設備維修人員的初始和再次培訓大綱,培訓記錄的內容應當保持最新狀態。

第十九條 營運人的外場試驗設備、車間測試設備的維修方案,以及維修所用的與Ⅱ類運作相關的所有標準的清單,必須提交民航總局,以確定與儀錶著陸系統接收機、飛行指引儀、自動駕駛/耦合器和無線電高度表等相關的各項標準是否充分。

第三節 飛行人員

第二十條 飛行機組所有成員,必須按本節規定進行訓練並經檢查合格,方能批准該機組在Ⅱ類運作天氣條件下執行生産營運任務。飛行機組任一成員未經訓練或未按本節規定取得合格證,該機組不得在低於Ⅰ類運作天氣條件下執行生産營運任務。

第二十一條 機長在被批准執行Ⅱ類運作飛行任務前,至少應當在本組類螺旋槳、渦輪噴氣飛機上已擔任機長飛行500小時以上,在本型飛機上已擔任機長飛行100小時以上,並取得了ILSⅠ類運作標準。

副駕駛在被批准執行Ⅱ類運作飛行任務前,應熟練地掌握本機型起飛、進近、著陸和中斷起飛、中斷進近等特殊情況下的駕駛技術。

第二十二條 營運人應當制定每個機型的飛行人員Ⅱ類運作飛行訓練大綱。Ⅱ類運作飛行訓練大綱應按《中國民用航空飛行人員訓練管理規定(試行)》的要求編制,並應符合本節的訓練與技術檢查要求。Ⅱ類運作飛行訓練大綱應報民航地區管理局審批,並報民航總局飛行標準管理部門備案。該機型的飛行人員Ⅱ類運作飛行訓練大綱獲得批准後,營運人方可開始訓練。

第二十三條 初次申請Ⅱ類運作飛行標準的飛行人員(包括機長、副駕駛、飛行機械員、飛行領航員、飛行通信員)必須由營運人組織進行Ⅱ類運作初始訓練,訓練與檢查的內容和時間在本機型訓練大綱中規定。Ⅱ類運作初始訓練至少應包括下列內容(非駕駛專業的訓練內容可以減少,並由營運人在訓練大綱中規定):

(一)地面理論訓練

1.機場Ⅱ類運作儀錶進近系統和目視助航設備,包括進近燈光、跑道滑行道燈光、大氣透射儀等的使用特點、能力和限制;

2.機載設備包括飛行指引系統、自動進近耦合設備、用於識別決斷高的設備、儀錶與顯示設備、自動油門系統以及復飛指引、故障監視與警告系統等其他設備的使用特點、能力和限制;

3.決斷高的識別;

4.使用復飛指引顯示進行復飛的技術;

5.跑道視程(RVR)的使用與限制;

6.在Ⅱ類運作天氣條件下以不同的下滑角、駕駛艙觀測遮蔽角和正常看清各種目視地面標誌的高度,使用與跑道環境有關的目視地面標誌的方法;

7.利用合格的有視景飛行模擬機或其他訓練設備,熟悉在跑道視程(RVR)500米、350米及更低值時從儀錶飛行轉為目視飛行的景象;

8.垂直和水準風切變的影響;

9.Ⅱ類運作儀錶進近與中斷進近飛行程式,機組分工與配合;

10.Ⅱ類運作飛行有關規定,飛行手冊、訓練手冊的有關部分。

(二)飛行訓練

通常應在合格的有視景飛行模擬機上進行,每個機組至少4小時。無模擬機的機型可用真實飛機訓練,但除正常進近著陸動作外,不得結合生産訓練。飛行訓練的主要內容應當包括:

1.在模擬Ⅱ類運作最低天氣條件下,使用本機型規定的Ⅱ類運作進近程式進近、著陸和復飛;

2.在進近、著陸和復飛過程中發生系統故障後的處理;

3.起飛期間發動機和設備故障的處理。

(三)技術檢查

訓練結束後應由局方飛行監察員和委任檢查代表對其理論和技術水準進行檢查。飛行技術檢查可在合格的有視景飛行模擬機上進行,也可在飛機上進行,至少應在模擬Ⅱ類運作最低天氣條件下檢查2次起落,其中1次正常著陸,1次復飛。檢查合格後,報地區管理局審核批准辦理Ⅱ類運作授權。

經檢查合格的正駕駛、副駕駛和非駕駛專業飛行人員經Ⅱ類運作訓練和檢查合格後,由檢查員填寫《飛行經歷記錄本》和《飛行記錄簿》作為對Ⅱ類運作的批准。

第二十四條 需執行Ⅱ類運作任務的飛行人員,每年必須進行一次定期復訓,復習有關Ⅱ類運作任務理論和操作技術,具體內容和要求在訓練大綱中規定。在年度飛行執照考核中,應對其掌握Ⅱ類運作有關理論和技術的熟練程度進行檢查,以確定其能否保持Ⅱ類運作的資格。

第二十五條 獲得Ⅱ類運作批准的飛行人員轉其他機型,可在轉機型訓練中進行Ⅱ類運作訓練,也可單獨組織新機型上的Ⅱ類運作訓練,訓練要求按第二十三條規定執行,但訓練內容和時間可根據情況適當減少。飛行員轉機型後,必須在取得符合第二十一條有關新機型上的飛行經歷的規定後,方可辦理新機型上的Ⅱ類運作批准手續。

第四節 其他運作要求

第二十六條 營運人應根據本單位的具體情況,制定每個機型的Ⅱ類運作程式和安全措施,報民航地區管理局批准後發給每個飛行人員及其他有關人員,並在訓練、檢查和實際運作中貫徹實施。Ⅱ類運作程式和安全措施至少應對以下方面作出具體規定:

(一)起飛前和飛行中,對飛機設備工作狀況是否良好的檢查;

(二)進近、著陸、滑跑和中斷進近的程式;

(三)在設備故障、警告和其他不正常情況出現時應遵守的程式;

(四)在決斷高上和決斷高之後所需的最低目視參考;

(五)目視參考變差時應採取的必要行動;

(六)實施上述程式過程中,機組成員的各自職責、標準喊話以及配合要求;

(七)有關風向風速、風切變、顛簸、跑道污染等資訊的使用,以及幾種跑道視程(RVR)報告的使用;

(八)在未完全實施Ⅱ類運作程式的跑道上,進近、著陸的程式和注意事項。

第二十七條 營運人應制定Ⅱ類運作簽派程式和規定。在所用飛機、飛行機組、機場等條件符合Ⅱ類運作要求,並在飛行任務書和飛行簽派單上註明允許Ⅱ類運作的情況下,飛行機組方能在所簽派的機場實施Ⅱ類運作的進近和著陸。

第二十八條 營運人應修訂每個機型的使用手冊、訓練手冊、最低設備清單等文件,使其包括Ⅱ類運行有關內容和要求。

第二十九條 營運人在被批准實施Ⅱ類運作前,應在高於Ⅱ類運作條件下進行一段時間的Ⅱ類運作試運作。在試運作過程中應採用本單位的Ⅱ類運作程式,以驗證其Ⅱ類運作有關程式和各項安全措施的適合性與可靠性。

第三章 機 場

第一節 申請與批准

第三十條 開放Ⅱ類運作的機場,其機場管理機構必須按規定的程式和方式向民航地區管理局提出申請。新建機場啟用一年後方可提出開放Ⅱ類運作申請,但經民航總局特別批准的除外。

第三十一條 民航地區管理局應按照本規定對機場設施和低能見度程式進行審核,並組織有關部門進行全面的檢查驗收和聯合試運作。

第三十二條 民航地區管理局審查驗收合格後,應按照本規定第三十三條的要求將有關文件上報民航總局審批。

第三十三條 申請開放Ⅱ類運作應提交下列文件:

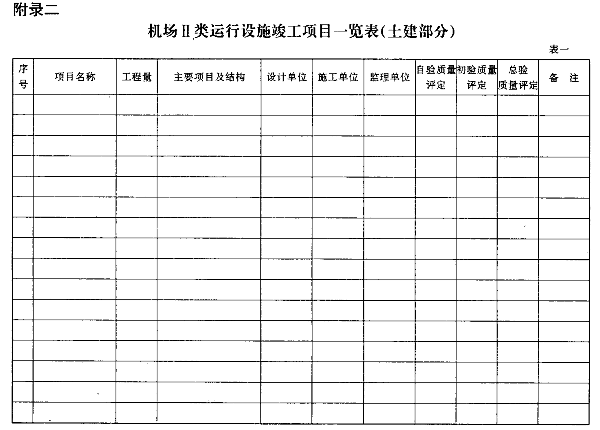

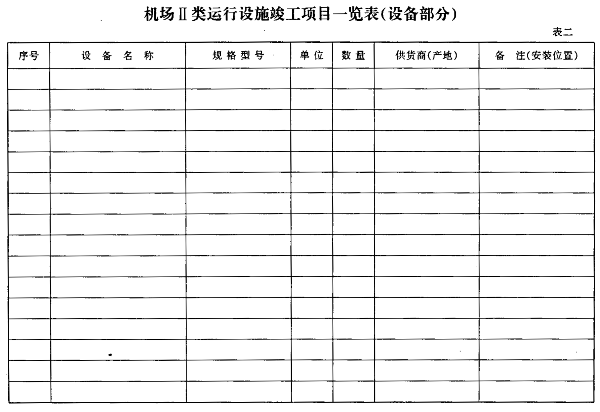

(一)機場Ⅱ類運作設施竣工項目一覽表(見附錄二);

(二)目視和非目視助航設備校驗飛行報告;

(三)機場儀錶著陸系統(ILS)運作低能見度程式;

(四)儀錶著陸系統(ILS)Ⅱ類運作儀錶飛行程式;

(五)聯合試運作總結報告;

(六)民航總局要求的其他文件。

第三十四條 機場Ⅱ類運作儀錶飛行程式由民航地區管理局制訂,報民航總局批准。

機場管理機構應向民航地區管理局提供詳細的機場飛行區、端凈空、側凈空的地形測繪資料;民航地區管理局應制訂符合國際民航公約附件四《航圖》要求的精密進近地形圖,報民航總局審核公佈。

第三十五條 機場必須經民航總局批准,方可實施Ⅱ類運作。

在實施Ⅱ類運作的過程中,機場管理機構和有關責任單位必須持續保持機場設施和實施低能見度程式符合本規定的要求。否則,可視情況取消其實施Ⅱ類運作的資格。

第二節 機場設施

第三十六條 在規劃和建設Ⅱ類運作等級的跑道時,在符合Ⅰ類運作等級的機場地面環境條件外,至少對以下方面作出更為嚴格的具體要求:

(一)障礙物限制;

(二)跑道入口前地形特徵;

(三)跑道、滑行道道面及其標誌;

(四)儀錶著陸系統(ILS)設備和信號的保護;

(五)目視助航設施和第二電源;

(六)地面活動引導和管制設備;

(七)安全保衛和消防救援。

第三十七條 機場的障礙物限制必須符合下列要求:

(一)Ⅱ類運作的機場跑道必須設置錐形面、內水準面、進近面、過渡面、內進近面、內過渡面和中止著陸面(復飛面)等障礙物限制面,並應當符合國際民航組織《航行服務程式——航空器運作》(PANS—OPS)和《障礙物的控制》(機場勤務手冊——第六部分)關於Ⅱ類運作的要求;

(二)新建或擴建物體不得高出進近面和過渡面,除非為已有的不能移動的物體所遮蔽;

(三)高出進近面、過渡面、內水準面、錐形面的物體應當拆除,除非為已有的不可移動的物體所遮蔽或經航行研究認為對飛行安全無不利影響或不致嚴重影響正常運作;

(四)內進近面、內過渡面、中止著陸麵包圍的空間為無障礙區(OFZ),所有固定物體不允許穿透這些面,在跑道用於進近著陸期間不允許有車輛、飛機等穿透無障礙區(OFZ)。在Ⅱ類運作時,無障礙區(OFZ)必須延伸至Ⅱ類運作的超障高,並不得有任何障礙物穿透;

(五)進近燈光系統的燈具及其支柱不得突出於內進近面以上;

(六)升降帶內不得有固定的物體,滑行引導標記牌和各種立式燈具都應當具有易折性,燈具高度不得超過0.35米;

(七)下滑臺天線應在距跑道中線120米以外,高度不得超過16.77米。下滑臺房屋高度應不超過4.5米。

第三十八條 跑道入口前的地形必須符合下列要求:

(一)跑道入口前至少300米、跑道中線延長線兩側各60米範圍以內的長方形地區內的地形應當平坦、水準,地形的變坡每30米不得超過2%。用無線電高度表確定決斷高時,應考慮從入口向外至1000米的進近區地形;

(二)當最後進近的最後部分地形不規則時,應考慮使用雷達反射網以穩定入口前無線電高度表信號;

(三)經飛行試驗證明對無線電高度表讀數的穩定性無影響、不産生多次重復的抖動,特別是在確定決斷高的地段及其前方毗鄰地段上空指示穩定時,方可允許其存在下列情況:

1.偏離平均高程不超過±1.5米的緩和起伏地帶。

2.單個的物體或單個的地形變化,能在無線電高度表上産生單個孤立的脈衝,其大小相當於不到3米的高度變化,而且物體或地形變化在平行于跑道中線方向上的前後緣之間的距離不到15米;

(四)單個的不超過1米的臺階式的地形變化或物體的存在。

第三十九條 跑道道面必須符合下列要求:

(一)跑道道面寬度應不小于45米,但兩側設有7.5米寬承重道肩的,可適當減少。跑道長度應滿足Ⅱ類運作條件下關鍵性飛機著陸滑跑的要求;

(二)跑道道面縱坡及其變化應符合國際民航公約附件十四《機場》關於跑道縱坡限制的規定;

(三)跑道道面上不得有過量的橡膠沉積物、積水、冰雪或雪漿;

(四)跑道道面的摩阻特性應符合國際民航公約附件十四《機場》的有關規定。

第四十條 儀錶著陸系統的配置必須符合下列要求:

(一)其航向信標、下滑信標、外指點信標、中指點信標和內指點信標已獲得民航總局認可。在設置指點信標的地形和場地環境條件不具備時,可以使用與儀錶著陸系統配套的測距設備(DME)為航空器提供距離引導資訊,以取代外指點信標。

上述設備應當滿足下列配置要求:主備用雙機配置;在導航集中控制室內配有遙控器,並在塔臺有監視面板;配有能保證設備正常工作四個小時的直流供電系統;性能參數符合國際民航公約附件十《航空電信》的有關Ⅱ類運作儀錶著陸系統的要求。

(二)航向信標應配有遠場監視器,其監視信號應能送至導航集中控制室和塔臺。

(三)下滑信標應配有近場監控器。

(四)在那些由單獨的兩套儀錶著陸系統為一條跑道的相反兩端提供服務時,當其中一套需按Ⅱ類運作時,應有互鎖裝置關閉另一套,以保證只有一套儀錶著陸系統工作。

第四十一條 Ⅱ類運作精密進近的最大下滑角為3度。

第四十二條 儀錶著陸系統的電磁環境應滿足《航空無線電導航臺站電磁環境要求》(國標GB6364-86)中有關儀錶著陸系統的要求。

下滑信標和航向信標的臨界區要有標誌和燈光,保證在實施Ⅱ類運作時地面交通工具不進入該區域,這些區域應當符合本規定附錄一的要求和下列規定:

(一)下滑信標臨界區,是一個長方形的區域,從下滑信標發射天線延伸到:

1.跑道進近端方向300米或到跑道端,兩者取其較大值;

2.相反的方向為“零”米;

3.向內至該儀錶著陸系統所服務的跑道的近邊;

4.向外離開跑道方向53米。

(二)航向信標臨界區,是一個長方形的區域,向跑道進近端方向,從航向信標發射天線延伸300米或到跑道停止端,兩者取其較大值,在跑道中心延長線兩邊各60米;規定的附加區域為一個以航向信標發射天線中心為圓心的半徑75米的圓形區域,並連接到跑道兩邊的平行線。

第四十三條 Ⅱ類運作儀錶著陸系統的運作維護,應嚴格遵守《中國民用航空通信導航設備運作、維護規程》中有關Ⅱ類運作儀錶著陸系統的規定。

第四十四條 目視助航設施必須符合《民用航空運輸機場飛行區技術標準》的要求。實施Ⅱ類運作時,提供有效引導和控制的目視助航設施應當包括:

(一)Ⅱ類運作精密進近燈光系統;

(二)跑道燈光系統,包括邊燈、中線燈、接地地帶燈、入口燈和末端燈;

(三)滑行道燈光系統,包括邊燈、中線燈、停止排燈和滑行等待位置燈;當停止排燈的設置因為機場機動區平面構形簡單或因技術原因不能解決時,應具有設計良好、照度比較高、佈置完善的滑行道中線燈和滑行引導標記牌為飛機滑行提供可靠的地面引導;

(四)強制性指示標記牌、資訊標記牌和飛機機位識別標誌牌。各標誌牌均應有內部或外部照明;

(五)跑道、滑行道和機坪道面標誌;

(六)障礙物標誌燈;

(七)助航燈光監控系統。

第四十五條 目視助航設備及其監控設備的技術性能應符合國際民航公約附件十四《機場》的有關規定和本規定附錄三的要求。

第四十六條 保障Ⅱ類運作的目視和非目視助航設備應配備可靠的第二電源,空中交通管制、通信、導航、氣象和助航燈光系統必須配備第二電源;第二電源與主用電源的切換時間必須符合國際民航公約附件十《航空電信》、附件十四《機場》的有關規定。

第四十七條 空中交通管制應配備一、二次終端監視雷達。塔臺應安裝助航燈光和電源監控設備,並在塔臺控制失效的情況下,保證可靠的通信聯繫和就地控制。

根據機場機動區的構形和交通活動量需要,在塔臺應配備場面活動監視設備、機場情報自動通播設備。

塔臺與機場Ⅱ類運作有關的單位之間應建立專線電話。

塔臺與在機動區內活動的車輛應建立無線電通信設備。

第四十八條 Ⅱ類運作的跑道應配備氣象自動觀測系統,跑道視程的觀測設備至少沿跑道兩個位置(接地區和跑道中點)設置。實時的氣象資訊和跑道視程資訊應傳送到機場塔臺和進近管制室的相關管制席位。

跑道視程設施具體安裝要求,參照國際民航公約文件9328號《跑道能見視程觀測和報告實施手冊》施行。

第四十九條 安全保衛和消防救援設施應當符合下列要求:

(一)機場控制區周邊必須修建符合《民用機場安全設施標準》的周邊圍欄,內側修建3.5米寬的巡場路。跑道端側圍欄應修建應急消防救援通道口(其寬度能通過主力消防車),道口外至近距導航臺範圍內應修建供消防車輛行駛的簡易道路;

(二)飛行區(特別是跑道端側)要有充分的水源(即管道消防拴供水、水池、天然池塘或大型水車等)以保證場區內或鄰近地區在撲救航空器火災時能不間斷地供水;

(三)機場消防裝備、設備器材和滅火藥劑的配備,必須符合機場救援等級標準;

(四)機場安全保衛部門應配備必要的無線電通信裝備;

(五)進入機場區活動的車輛必須配備與塔臺聯絡的無線電設備。

第三節 低能見度程式

第五十條 實施Ⅱ類運作的機場必須制定該機場儀錶著陸系統(ILS)Ⅱ類運作低能見度程式。

該程式由機場空中交通管制部門會同機場有關單位共同制定。

第五十一條 制定低能見度程式應當遵循下列基本原則:

(一)實施Ⅱ類運作期間,無障礙區必須保持沒有障礙物;

(二)航向臺和下滑臺敏感區必須得到保護,以保證ILS信號的完整性。

第五十二條 低能見度程式應當包括下列內容:

(一)提供Ⅱ類運作服務的基本條件和要求;

(二)實施Ⅱ類運作的工作程式;

(三)空中交通管理;

(四)地面活動管制;

(五)機場安全保衛和消防救援;

(六)各有關單位的崗位職責。

第五十三條 機場提供Ⅱ類運作服務的基本條件和要求,是指使用的跑道,臨界區、敏感區的範圍,機動區的劃分,通信導航設備,助航燈光,第二電源和地面滑行引導車輛的保證要求等。

第五十四條 實施Ⅱ類運作的工作程式,主要指發佈Ⅱ類運作開始和結束的條件、時機,發佈通知和接收通知的單位,通知的順序和內容,運作中的協調方法等。

第五十五條 低能見度程式開始實施的時機通常在Ⅱ類運作跑道的跑道視程(RVR)降至600米或雲高降至60米時實施。

在機場天氣趨勢變差較快的情況下,應提前做實施Ⅱ類運作的準備工作,其時機可以根據機場條件和天氣條件變化情況作出規定。如可以定為能見度1000米或雲高90米時,啟用第二電源,對目視助航設施的供電進行監控,並對儀錶著陸系統(ILS)臨界區、敏感區進行清理等。

第五十六條 Ⅱ類運作的機場空中交通管制,由塔臺或進近管制室負責。塔臺應設立機場管制席和地面管制席。

管制單位除擔負《空中交通管制工作規則》第三條規定的任務外,在Ⅱ類運作時應當同時承擔下列工作任務:

(一)發佈Ⅱ類運作開始和結束的通知;

(二)監控機場場道、燈光和儀錶著陸系統的工作狀況;

(三)管理機動區內和儀錶著陸系統敏感區內的地面交通活動,保證敏感區不受飛機、車輛等對航向和下滑信號的侵擾;

(四)指定航空器起飛、著陸使用的跑道和地面滑行路線,以及機動區車輛的行駛路線;

(五)向飛行機組及時通報氣象情報和跑道道面、助航燈光、儀錶著陸系統等設施工作不正常狀況的有關資訊;

(六)控制地面和空中交通的流量。

第五十七條 Ⅱ類運作時航空器的最低間隔應以儀錶飛行的程式管制間隔或雷達管制間隔為最低間隔標準,並且在運作中至少應當滿足下列要求:

(一)進離場飛機使用同一跑道時,離場飛機起飛並飛越航向臺天線時進近飛機距接地點的距離不小于10公里;

(二)進近飛機應在距接地點18公里以上切入儀錶著陸系統(ILS)航向道;

(三)對進近飛機應在其距接地點4公里之前發出著陸許可;

(四)跟進進近著陸的飛機間,應保持應有的安全間隔,以保證前機著陸脫離跑道時,後機距接地點的距離通常應不少於10公里。

第五十八條 安全保衛工作應符合下列要求:

(一)安全保衛工作由機場公安機關負責,組織制定具體實施程式;

(二)機場控制區必須實行全封閉管理,建立定時巡邏制度,制定地面交通管制細則,統一管理,制發控制區通行證件;

(三)機場控制區周邊圍欄不應開設道口,確因工作需要開設的道口,應設置符合規定標準的安全保衛設施,納入監控程式。通往機動區的道口應設置明顯的交通管制牌和照明裝置;

(四)通往機動區的道口(或區域)應設專門警戒人員,未接到塔臺管制員許可,不允許任何車輛、人員進入儀錶著陸系統(ILS)敏感區;經許可進入的車輛應有明顯標誌,並按指定路線行駛,與塔臺保持雙向通信聯繫;

(五)機場消防隊應按規定標準配齊人員,針對航空器滅火,制定各種情況下的消防救援方案,納入機場應急救援計劃。

第五十九條 低能見度程式中應做出在Ⅱ類運作期間當發生下列不能有效保障Ⅱ類運作的情況時,將Ⅱ類運作等級降級或取消的規定:

(一)一個燈光回路的電源失效;

(二)航向信標故障;

(三)下滑道失效;

(四)對儀錶著陸系統設備的地面、空中校驗超過規定時間;

(五)沒有地面風資料或接地區的跑道視程(RVR)數值;

(六)儀錶著陸系統(ILS)臨界區、敏感區未按規定清理等。

第六十條 航行通告和航行資料彙編(AIP)應公佈機場Ⅱ類運作低能見度程式的説明以及空中交通服務實施低能見度程式開始的條件。

在Ⅱ類運作期間,任何地面設施的性能下降至要求的水準以下,飛行情報服務應迅速將資訊發佈至飛行機組。

第六十一條 與低能見度運作有關的單位均須制定本部門保證Ⅱ類運作的工作職責和程式,包括機場空中交通服務部門、機場管理機構有關保障部門、駐場航空公司和其他有關駐場單位。各部門職責應附在機場低能見度程式內。

第六十二條 所有與實施低能見度程式有關的人員必須學習和熟悉機場低能見度程式,經過培訓和檢查,勝任在本崗位上工作。

第六十三條 機場應有計劃地組織Ⅱ類運作的綜合演練。演練應按低能見度程式的規定進行。演練目的主要是檢驗各部門的工作程式和履行職責的能力;工作人員的熟練程度;各項保障設施的運作情況。

平時,機場應為各航空公司飛機進行Ⅱ類運作儀錶進近著陸的練習提供服務。

第四章 附 則

第六十四條 本規定自發佈之日起施行。

附錄一 Ⅱ類運作儀錶著陸系統臨界區

附錄二 機場Ⅱ類運作設施竣工項目一覽表(土建部分)

附錄二 機場Ⅱ類運作設施竣工項目一覽表(設備部分)

附錄三 實施Ⅱ類運作對目視助航設施的基本要求

1.對於保障Ⅱ類運作的目視助航設施,實施定期檢查和預防性維護應以以下要求為目標,即:

(1)下列燈光中,95%的燈是有效的:

——Ⅱ類運作精密進近燈光系統中,靠近跑道入口450米範圍內的進近燈;

——跑道中線燈;

——跑道入口燈;

——跑道邊燈。

(2)接地地帶燈中的90%是有效的。

(3)進近燈光系統中450米以外的部分,其85%是有效的。

(4)跑道末端燈的75%是有效的。

為使引導具有連續性,以上允許的失效燈的百分數不應改變燈光系統的基本圖形。

(5)所有與Ⅱ類運作跑道同時使用的滑行等待位置處的每一停止排燈,失效燈不得超過兩個,並且不允許兩個相鄰的燈失效。滑行等待位置燈的兩個燈不得同時失效。

(6)滑行道中線燈的失效燈數量不超過其總數的5%。

(7)滑行道邊燈的失效燈數量不超過其總數的10%。轉彎處和交叉處不允許兩個相鄰的燈失效。

(8)各種標記牌工作正常。Ⅱ類運作等待位置標記牌必須設在等待位置標誌的兩側,其位置應根據確定的敏感區及相關因素確定。

(9)各種道面標誌清晰明顯,對比度良好。

(10)機場凈空保護區內的障礙物標誌燈,每一處失效燈數量不超過其總數的30%。

2.助航燈光監控系統

(1)助航燈光監控系統運作正常,否則應有專人在Ⅱ類運作開始前和運作中對助航燈光進行每2小時一次的巡視和可行的搶修。

(2)助航燈光監控系統應滿足對所有助航燈光系統及其供電回路進行控制和監視的技術要求,並能由管制人員根據情況選擇操作對象。該系統應設置不同等級的故障報警,為管制人員的運作提供決策依據。第二電源應能夠由管制人員啟動。

3.助航燈光供電系統的設計應滿足在Ⅱ類運作條件下的電源切換時間的要求。

關於《中國民用航空儀錶著陸系統Ⅱ類運作規定》的説明

一、制定本規定的背景

為適應我國民用航空運輸的發展,滿足低能見度條件下飛行安全和航班正常的需要,北京首都國際機場從1989年開始Ⅱ類運作機場工程改造計劃,1990年9月1日起,36R跑道對國內開放Ⅱ類試運作。廣州白雲國際機場于1990年初建成了03號跑道Ⅱ類精密進近燈光系統。在機場建設的同時,總局機關有關部門對低能見度條件下機場空中、地面交通管理,機組訓練及飛機適航等方面的問題進行了認真研究。

1990年7月,總局派出技術小組對實施Ⅱ/Ⅲ類運作最早的英國進行了考察。1990年12月至1991年11月,總局機關先後制定了民航總局《關於下發飛行人員儀錶著陸系統Ⅱ類飛行訓練與批准的暫行規定的通知》、《關於頒發營運類航空器Ⅱ類儀錶進近最低標準的準則的通知》和《關於印發民用航空運輸機場ILSⅡ類運作安全保衛工作規定的通知》,批准了華北局制訂的《首都國際機場儀錶著陸系統Ⅱ類運作實施細則》(暫行)。原航行司編寫了《低能見度程式》小冊子,翻譯了ICAO9476號文件《地面活動引導和管制系統手冊》,飛標司編寫了《飛行人員儀錶著陸系統Ⅱ類飛行訓練參考資料》等。

北京首都國際機場在Ⅱ類試運作期間,繼續深入解決第二電源、燈光系統及監控問題。先後組織技術論證、赴美考察、設計招標、設備選型和施工檢驗等工作。于1994年底基本完成助航燈光系統Ⅱ類運作改造工程。同時,華北局組織有關單位總結實踐經驗,對Ⅱ類運作實施細則進行了修改,形成《首都機場低能見度程式》,制定了首都機場36R跑道ILSⅡ類儀錶進近程式和起飛著陸最低標準,經總局批准實施。

上述各方面工作為民航總局制訂本規定打下了基礎。

本規定從1995年3月10日起正式開始編寫,經過5月、8月、9月三次徵求意見修改而成。

二、制訂本規定的必要性

從民航全局看,一些現有機場和擴建、新建機場都有Ⅱ類運作設施建設和規劃的項目。國際航空公司和南方航空公司都組織過一些Ⅱ類運作的飛行訓練。各管理局和航空公司希望民航總局儘快制訂統一的有關Ⅱ類運作的規章。制訂本規定對明確和規範Ⅱ類運作各方面工作的要求是十分必要的。

三、制訂本規定的指導原則

根據民航現已制訂的有關規章和國際民航組織有關文件以及我國民航Ⅱ類運作起步的實際情況,使Ⅱ類運作各方面工作與國際準則相一致。

保持本規定與我國民航現有飛行、適航、機場、空中交通管理和安全保衛等方面的規章和規定相一致,併為總局有關部門制定和修訂行業具體技術標準提供依據。

四、本規定的主要內容

第一章總則,主要提出制訂本規定的目的、依據、適用範圍,以及本規定中主要用語的定義。

第二章規定了營運人獲得Ⅱ類運作批准的條件和要求,對航空器適航和飛行機組訓練做了具體規定。

對航空器,主要是規定了對機載設備的批准及安裝要求,並強調了對已獲得Ⅱ類運作批准的航空器營運人必須有相應的維護方案、可靠性分析及維修培訓。本規定吸取了有關意見,取消了航空器Ⅱ類運作儀錶飛行規則型號驗證的具體要求,並將培訓、維修和報告制度分條寫出。

對營運人,主要規定取得Ⅱ類運作批准所應具備的條件,對公司Ⅱ類運作規範、飛行員訓練和應採取的安全措施做出了規定。

該章集中了對營運人的要求,並使之具體化。

第三章集中規定了Ⅱ類運作的機場設施條件和運作要求。在設施條件方麵包括凈空要求、障礙物限制、跑道、目視和非目視助航設備、電源、燈光系統的要求,地面活動引導設備和重要保證設施要求等。本規定對燈光系統的要求做了仔細斟酌,目的是既符合國際標準又符合我國實際情況。

在機場Ⅱ類運作實施方面,以“低能見度程式”為題,多方面説明瞭對空中交通和地面交通管理等各項工作要求所應包括的基本內容。

該章明確規定了申請Ⅱ類運作機場開放的條件和程式。

本規定的附錄共有三個:(1)Ⅱ類運作儀錶著陸系統臨界區;(2)機場Ⅱ類運作設施竣工項目一覽表;(3)實施Ⅱ類運作對目視助航設施的基本要求。

附件: